Herausforderungen in Kitas: Veraltete Regeln hinterfragen und moderne Ansätze fördern

Warum Kita-Regeln immer wieder infrage gestellt werden

In vielen Kindertagesstätten existieren Richtlinien, die das Zusammenleben der Kinder in der Gruppe strukturieren und das pädagogische Personal bei der Betreuung unterstützen sollen. Nicht alle davon sind eindeutig begründet oder wirken noch zeitgemäß. Manche Regeln stammen aus einer Zeit, in der andere Erziehungsmethoden vorherrschten. Heute wird vielfältiger mit den Bedürfnissen und Interessen der Kinder umgegangen als früher. Dennoch kommen auch in modernen Einrichtungen immer wieder Regelungen auf, bei denen sich Erzieherinnen und Erzieher – oder auch Eltern – fragen, welcher Sinn dahintersteckt.

Oft haben sich neue Regelungen daraus entwickelt, dass bestimmte Probleme im Kita-Alltag auftreten. Zum Beispiel kann eine veränderte Personalstruktur oder eine Neuorganisation des Tagesablaufs Auslöser dafür sein, dass neue Vorgaben eingeführt werden, um den Tagesablauf effizienter zu gestalten. Allerdings wird dabei gelegentlich zu kurz bedacht, ob die Kinder von der Regel profitieren oder ob sie den kindlichen Bedürfnissen tatsächlich gerecht wird. So kann der Spagat zwischen Organisationsnotwendigkeiten wie Dienstplänen und pädagogischen Prinzipien im Alltag Konflikte erzeugen.

Ob es um die Anzahl der Bilder an den Wänden, die Formulierung von Gruppenregeln oder den Umgang mit dem Frühstück geht: Es gibt unzählige Bereiche, in denen in Kitas Regeln entweder neu eingeführt oder alte Vorgaben weiterhin angewendet werden. Pädagogisches Personal sieht es häufig als notwendige Aufgabe an, Traditionen auf ihren Nutzen zu überprüfen und an die veränderten Bedürfnisse moderner Kindertagesbetreuung anzupassen. Doch das erfordert Reflexion und ein gutes Team, das zusammen an einem Strang zieht.

Im Folgenden geht es um alte Tipps und Richtlinien, die heute oft hinterfragt werden, und um mögliche neue Regeln, die in einigen Kitas Einzug halten. Dabei stellt sich die Frage, wie sinnvoll manche Vorgaben noch sind und inwieweit sie sich auf die Entwicklung der Kinder auswirken. Zugleich sollen Ideen und Lösungsansätze aufgezeigt werden, die praxisnah unterstützen – beispielsweise durch ein sinnvolles Kita-Dienstplan-Management, eine systematische Bildungsdokumentation für Kitas oder die Anschaffung eines Luftfilters für Kindergärten.

Veraltete Essensregeln: Muss wirklich jeder Löffel im Magen landen?

Regelungen rund um das Essen sorgen noch immer in manchen Kitas für Diskussionen. Eine besonders hartnäckige, wenn auch immer seltener praktizierte Vorgabe ist das Aufessen-Müssen. Ältere Generationen können sich häufig noch daran erinnern, dass sie erst vom Tisch aufstehen durften, wenn der Teller leer war. Heutzutage wissen Erzieherinnen und Erzieher um die Bedeutung selbstbestimmten Essverhaltens. Kinder sollen ein Gefühl dafür entwickeln dürfen, wann sie satt sind oder wann ihr Körper Nahrung möchte.

Trotzdem ergeben sich auch heute ähnliche Situationen: Manchmal haben Kitas den Wunsch, die Essenssituation rasch zu beenden, um zum nächsten Programmpunkt überzugehen. In anderen Fällen ist das Druckmittel, doch noch einen Löffel zu essen, gut gemeint, weil man sicherstellen möchte, dass das Kind ausreichend versorgt wird. Doch diese Vorgehensweise widerspricht den Erkenntnissen zur Entwicklung eines gesunden Essverhaltens. Moderne pädagogische Konzepte betonen, dass Kinder eine natürliche Fähigkeit besitzen, Hunger- und Sättigungssignale wahrzunehmen. Wer stets gezwungen wird aufzuessen, verlernt diese Regulationsmechanismen womöglich.

Innovative Kitas setzen inzwischen verstärkt auf die Partizipation der Kinder. Das bedeutet konkret, dass sich die Kinder aktiv an der Planung des Speiseplans beteiligen können oder dass sie selbst bestimmen, welche Menge vom Gericht sie probieren. Solche Ansätze fördern das Selbstvertrauen, verringern Esskonflikte und stärken das Verantwortungsgefühl der Kinder. Gerade wenn im Rahmen der Personalplanung ein Kita-Dienstplan vorliegt, in dem genügend Zeit für die Mahlzeiten vorgesehen ist, können solche Konzepte erfolgreich umgesetzt werden.

Kosenamen und Spitznamen: Respekt vor der Individualität

Manche Kita-Teams überlegen, ob das pädagogische Fachpersonal Kinder mit Kosenamen oder Spitznamen ansprechen soll. Kritisiert wird häufig, dass Verniedlichungen wie „Schatzi“ oder „Mäuschen“ zu distanzlos sind und dem Kind nicht das Gefühl vermitteln, in seiner Persönlichkeit wirklich wahrgenommen zu werden. Obgleich es auch Erzieherinnen und Erzieher gibt, die solche Kosenamen sehr liebevoll einsetzen, ergibt sich immer die Frage, ob dies wirklich dem professionellen pädagogischen Ansatz entspricht.

Moderne Kitas verfolgen eher das Ziel, die Kinder mit ihrem Vornamen anzusprechen und dadurch Wertschätzung für jedes einzelne Kind zu transportieren. Das stärkt die Identität und vermeidet eine Distanz, die durch Spitznamen entstehen kann. Insbesondere in bilingualen Kitas, wo manchmal zusätzlich englische Ausdrücke verwendet werden, ist es wichtig, auf die kindliche Perspektive zu achten. Ein professioneller Umgang, der das Kind als Individuum würdigt, kann langfristig zu einem guten Beziehungsaufbau beitragen.

Überdies hat sich gezeigt, dass eine klare Ansprache für die Bildungsdokumentation sehr hilfreich ist. Beim Beobachten und Dokumentieren kindlichen Verhaltens ist es ratsam, stets einen konsistenten Namen zu verwenden, damit Notizen, Portfolio-Einträge und Bewertungsbögen eindeutig zugeordnet werden können. Hier zeigt sich schon eine Verbindung zwischen dem Umgangston und der Qualität professioneller Arbeit: Eine sorgfältige, respektvolle Kommunikation trägt zu einer fundierten Bildungsdokumentation für Kitas bei.

Die Kontroverse um Ausmalbilder: Kreativität oder starre Vorgaben?

Ob Ausmalbilder noch zeitgemäß sind, wird in pädagogischen Kreisen kontrovers diskutiert. Manche Erzieherinnen und Erzieher sehen darin eine gute Möglichkeit, den Kindern kleine Aufgaben in ruhigen Phasen zu geben. Andere lehnen Vorlagen strikt ab, weil sie das freie künstlerische Gestalten einschränken. Auch Eltern sind häufig gespalten: Die einen freuen sich über die fertigen „Kunstwerke“ ihrer Kinder, die anderen sehen darin stagnierende Kreativität, die zu stark gelenkt wird.

Die Befürworter der Ausmalbilder argumentieren, dass einige Kinder sich gerne an Vorgaben orientieren und so erste Erfolge im Umgang mit Farben erreichen. Wer allerdings auf kreative Entfaltung setzt, betont, dass Ausmalbilder zu stark reglementieren können. Hier kommt es darauf an, den goldenen Mittelweg zu finden. In vielen Kitas gibt es daher sowohl Phasen, in denen freie Mal- und Bastelprojekte angeboten werden, als auch Zeitfenster, wo Ausmalbilder zum Einsatz kommen dürfen – etwa um einzelnen Kindern, die das ausdrücklich wünschen, eine ruhige Beschäftigung zu ermöglichen.

Auch im Zusammenhang mit einer gut strukturierten Bildungsdokumentation für Kitas kann eine Balance gefunden werden. Die Dokumentation bezieht sich nicht nur darauf, was das Kind erstellt oder welche Vorlagen es genutzt hat, sondern vielmehr auf den Prozess: Wie geht das Kind beim Malen vor? Welche Ideen hat es entwickelt? Wo liegen Entwicklungsschwerpunkte wie Feinmotorik, Konzentration oder Ausdrucksfähigkeit? Indem Fachkräfte diese Aspekte erfassen, rückt die reine Anwendung einer Vorlage in den Hintergrund.

Mittagsschlaf: Ruheoase oder Zwangspause?

In etlichen Kitas gehört der Mittagsschlaf fest zum Tagesprogramm. Für viele Kinder, insbesondere die Jüngeren, ist die Ruhephase ein Segen. Aber nicht alle Kinder haben dasselbe Schlafbedürfnis. Bei älteren Kindern, die beispielsweise bald in die Schule kommen, kann erzwungener Mittagsschlaf durchaus zu Frust führen. Ein starres „Alle ins Bett, und jetzt wird geschlafen“ entspricht längst nicht mehr dem Ideal einer individuellen Betreuung.

Moderne Ansätze sehen eher vor, dass Kinder die Möglichkeit bekommen, sich auszuruhen, wenn sie müde sind, jedoch nicht zwingend zum Schlafen gebracht werden, wenn sie es nicht brauchen. Das wiederum erfordert eine flexible Personalstruktur, die nur mit einem gut durchdachten Kita-Dienstplan funktioniert. Schließlich muss während der Ruhezeiten einerseits die Betreuung der Schlafenden gewährleistet sein. Andererseits benötigen die wachen Kinder ebenfalls eine anregende Umgebung. Diese Staffelung in den Aufsichtszeiten ist eine Herausforderung, ist aber mit sorgfältiger Planung durchaus lösbar.

Pädagogische Fachkräfte sollten deshalb regelmäßig reflektieren, ob ein gemeinsamer Mittagsschlaf wirklich notwendig ist. Manchmal genügt es, eine Entspannungsphase zum Vorlesen oder Bilderbuchschauen anzubieten und den eigentlichen Schlaf nur für Kinder zu ermöglichen, die ihn tatsächlich brauchen. So entsteht weniger Druck und zugleich mehr Raum für individuelle Bedürfnisse.

Alltagsorganisation: Warum ein Kita-Dienstplan nicht nur Formalität ist

Viele Regeln ergeben sich aus organisatorischen Notwendigkeiten. Zum Beispiel stehen Kitas vor der Aufgabe, Personalwechsel oder Mittagspausen so zu takten, dass die Aufsichtspflicht in jeder Gruppe zu jedem Zeitpunkt erfüllt ist. Hier kommt der Kita-Dienstplan ins Spiel, der auf den ersten Blick vielleicht nur als trockenes Instrument gesehen wird, letztlich aber eine entscheidende Rolle für die Qualität der Kinderbetreuung spielt.

Ein planvoller Dienstplan gewährleistet, dass ausreichend Personal in Schlüsselmomenten vorhanden ist. Wenn beispielsweise das Mittagessen in zwei Gruppen zeitgleich stattfindet, braucht es entsprechend genügend Fachkräfte, um die Kinder individuell zu begleiten. Gleiches gilt für Ausflüge, bei denen die Kinder intensiver beaufsichtigt werden müssen. Durch eine intelligente Dienstplangestaltung lassen sich stressige Stoßzeiten entzerren und die Belastung fair verteilen.

Der Dienstplan ist auch ein Spiegel für die Wertschätzung gegenüber dem Team. Fühlt sich das Personal überlastet oder sieht es sich gezwungen, zu stark strukturierende Regeln (wie etwa starre Schlafenszeiten) durchzusetzen, verliert die Kita an pädagogischem Freiraum. Ist das Team dagegen gut besetzt und die Zeitfenster realistisch geplant, können moderne pädagogische Konzepte wie Partizipation und Selbstbestimmung der Kinder viel leichter umgesetzt werden. Damit trägt ein gut aufgestellter Dienstplan entscheidend zur pädagogischen Qualität bei.

Kommunikation: Warum klare Absprachen mit Eltern so wichtig sind

Viele merkwürdige oder scheinbar sinnlose Regeln lassen sich vermeiden, wenn ein offener Austausch zwischen Kita und Eltern stattfindet. Gemeinsame Konzeptionstage, Elternabende oder kurze Gespräche beim Abholen helfen, Unklarheiten zu beseitigen und aktuelle Entwicklungen zu besprechen. Richtlinien, die für das pädagogische Personal sinnvoll sein mögen, stoßen bei Eltern manchmal auf Unverständnis, wenn sie nicht ausreichend erklärt werden.

Beispielsweise kann es als unsinnig erscheinen, nur „Obst im Ganzen“ mitzubringen. Doch vielleicht liegt der Hintergrund darin, dass in der Vergangenheit wiederholt angeschnittenes Obst verschimmelt ist oder Verwechslungen unter den Kindern auftraten. Eine transparente Erläuterung, warum eine solche Vorgabe gilt, kann das Kooperationsverhalten der Eltern deutlich steigern. Ebenso wichtig ist es, auf Elternanliegen einzugehen und ihnen zu erläutern, wie bestimmte pädagogische Maßnahmen in der Kita gehandhabt werden.

Auch beim Thema Gesundheit und Raumklima können Eltern und Kita gemeinsam aktiv werden. Nicht zuletzt seit vermehrter Sensibilität gegenüber Krankheitserregern sind Anschaffungen wie ein Luftfilter für Kindergärten relevant geworden. Wenn Eltern frühzeitig in die Entscheidung eingebunden werden und wissen, wie der Filter funktioniert und was er bewirkt, erhöht sich die Akzeptanz hierfür. Klare Kommunikation kann also grundlegend dazu beitragen, dass vermeintlich „komische“ Neuerungen verstanden und mitgetragen werden anstatt für Ärger zu sorgen.

Bildungsdokumentation im Fokus: So wird sie praxisnah und effizient

Eine weitere Möglichkeit, für Transparenz und Verständnis zu sorgen, ist die Bildungsdokumentation für Kitas. Sie dient vor allem dazu, die Entwicklung der Kinder festzuhalten und ihre Lernwege zu erkennen. Gleichzeitig kann sie Eltern verdeutlichen, in welchen Bereichen ihr Kind gefördert wird und was es aktuell besonders interessiert.

Manche Kitas steht vor der Herausforderung, dass die Dokumentation sehr zeitaufwendig erscheint. Dies führt gelegentlich dazu, dass Regeln aufgestellt werden, die den Alltag vermeintlich vereinfachen sollen – beispielsweise strikte Vorgaben, mit welchen Materialien Kinder basteln dürfen. In der Praxis kann das bedeuten, dass pädagogische Fachkräfte jede neue Idee erst absegnen müssen, weil sie sich nur auf bestimmte Dokumentationskategorien konzentrieren wollen. Doch kreativer Spielraum und spontane Ideen sind wichtig für die Selbstentfaltung der Kinder.

Eine Lösung besteht darin, auf effiziente Dokumentationsvorlagen zurückzugreifen, die das Team entlasten. So lässt sich der Entwicklungsverlauf eines Kindes schnell und übersichtlich festhalten, ohne stundenlang Texte formulieren zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist die bessere Lesbarkeit und Systematik. Hier können standardisierte Vorlagen, die speziell für den Kita-Bereich entwickelt wurden, wertvolle Dienste leisten. In diesen Vorlagen findet man praxisnahe Kategorien, zum Beispiel „Sprachentwicklung“, „Sozialverhalten“, „Motorik“ oder „Kreativität“, die ein strukturiertes Eintragen von Beobachtungen erlauben.

Wer bereits ein zeitgemäßes Kita-Dienstplan-Instrument nutzt, kann häufig auch von darüber hinausgehenden Funktionen profitieren. In manchen Software-Lösungen lassen sich Dienstplan und Dokumentation kombinieren, sodass das Team jederzeit einen Überblick über geplante Aktivitäten, Zuständigkeiten und anstehende Entwicklungsgespräche hat. Dadurch entfällt das Chaos verschiedener Excel-Tabellen oder unübersichtlicher Papierstapel. Und wenn administrative Aufgaben leichter zu bewältigen sind, bleibt mehr Raum, um sich auf die inhaltliche Qualität der Erziehungsarbeit zu konzentrieren.

Sinnvolle Neuerungen: Partizipation und flexible Raumgestaltung

Während einige Regelungen zu Recht als antiquiert gelten, gibt es auch zukunftsweisende Konzepte, die immer mehr Anklang finden. Das Leitmotiv der Partizipation, also der Mitbestimmung von Kindern, hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Dabei wird nicht nur das Thema „Essen“ oder „Ausflüge“ gemeinsam entschieden, sondern auch, wie der Gruppenraum gestaltet sein soll oder wann bestimmte Spielbereiche geöffnet sind.

Kitas, die partizipativ arbeiten, stellen sich möglicherweise die Frage, ob sie überhaupt noch starre Regeln benötigen oder ob man den Kindern mehr Freiheiten geben kann. Oftmals wird festgestellt, dass Kinder durchaus in der Lage sind, eigenen Regeln zu folgen und für ihre Entscheidungen Verantwortung zu übernehmen. Sie lernen zum Beispiel, dass sie ihre Spielsachen gemeinsam wegräumen müssen, bevor sie erneute Aktivitäten beginnen. Ein solcher Ansatz fördert nebenbei auch soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Rücksichtnahme.

In einer flexibel gestalteten Kita-Umgebung ist auch die Frage nach bestimmten „Verboten“ weniger relevant. Anstatt die Puppenecke als reinen Ausstellungsraum zu pflegen, wie es früher manchmal der Fall war, dient sie den Kindern aktiv als Spielbereich. Ordentliche optische Präsentation tritt hier hinter die Idee zurück, den Kindern eine anregende Umgebung anzubieten. Das bedeutet zwar mehr Aufwand bei der Aufräumarbeit, doch die Kinder profitieren von mehr Handlungsfreiheit, was letztlich ihr Selbstvertrauen und ihre Entwicklung fördert.

Gesundheit und Sicherheit: Wo Regeln weiterhin unverzichtbar sind

Bei allem Streben nach Modernisierung gibt es Bereiche, in denen Regeln weiterhin eine große Rolle spielen. Sicherheit und Gesundheit der Kinder stehen an oberster Stelle. So werden bestimmte Vorgaben, etwa zum Umgang mit Allergenen oder potenziell gefährlichen Spielmaterialien, kaum infrage gestellt. Auch beim Thema Hygiene halten viele Einrichtungen an klaren Richtlinien fest – und das aus gutem Grund. Im Tagesverlauf sammeln sich zahlreiche Keime, die sich in einer großen Kindergruppe leicht verbreiten.

Hier zahlt es sich aus, wenn die Kita auf technische Unterstützung wie einen Luftfilter für Kindergärten setzt. Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn weniger gelüftet wird, kann ein Luftfilter helfen, Viren, Pollen oder andere Schadstoffe aus der Luft zu filtern und so das Infektionsrisiko zu senken. Eine Kita, die solche Maßnahmen offen kommuniziert, unterstützt die Eltern in ihrem Sicherheitsbedürfnis und reduziert den Krankenstand.

Gleichwohl sollte man auch hier die Balance wahren: Kinder brauchen den Kontakt mit ihrer Umwelt, um ihr Immunsystem zu trainieren. Eine gewisse Anzahl an Infekten ist im Kita-Alltag unvermeidbar. Doch gerade in Hinblick auf besondere Umstände wie starke Erkältungswellen oder Schadstoffbelastungen kann ein Luftfilter durchaus eine sinnvolle Anschaffung sein, um die Gesundheit zu schützen. Zweifelsohne gehört es zu den Pflichten einer Kita-Leitung, solche Anschaffungen mit dem Träger und mit dem Team zu besprechen und den Nutzen für die Kinder deutlich herauszustellen.

Teamarbeit und Fortbildungen: Regelungen erfolgreich weiterentwickeln

Die meisten Regeln in einer Kita entwickeln sich in der Zusammenarbeit des pädagogischen Personals. Eine offene Diskussion im Team offenbart schnell, welche Regeln eigentlich niemand mehr gutheißt und welche weiterhin notwendig sind. Auch der Input durch Fortbildungen kann anregen, eingefahrene Routinen kritisch zu hinterfragen.

Beispielsweise kann es sein, dass ein Kurs zum Thema „Inklusion“ das Team dafür sensibilisiert, wie man Kinder mit besonderen Bedürfnissen besser unterstützen kann. Vielleicht muss dann eine Regel, die für die Mehrzahl der Kinder wenig problematisch war, für Kinder mit Behinderung angepasst werden. Oder die verpflichtende Teilnahme am Outdoor-Programm wird neu gestaltet, um Kindern mit sensorischen Empfindlichkeiten gerecht zu werden. Solche Anpassungen sind ein Zeichen von Professionalität und pädagogischer Weiterentwicklung.

Gerade wenn das geschieht, ist es hilfreich, die Änderungen in der Bildungsdokumentation für Kitas sichtbar zu machen. Hier können pädagogische Fachkräfte festhalten, welche Ideen oder Methoden neu eingeführt wurden und wie sich diese im Alltag bewähren. Zugleich lassen sich in der Dokumentation die Entwicklungsschritte der Kinder nachvollziehen und bei Elternabenden transparent vermitteln.

Fazit: Bewusste Reflexion statt starren Traditionen

Sinn und Unsinn bestimmter Kita-Regeln lassen sich in der Regel nur im konkreten Alltag erkennen. Eine Regel, die in einer Einrichtung gut funktioniert, kann in einer anderen Kita scheitern, weil die Räumlichkeiten, das Team oder die Zusammensetzung der Kinder anders sind. Daher ist es wichtig, kritisch zu hinterfragen, welche Vorgaben noch zeitgemäß und kinderorientiert sind.

Alte Regeln, die stark auf Disziplin und Gehorsam ausgerichtet waren, passen häufig nicht mehr zu einem modernen, partizipativen Bildungsverständnis. Neue Regelungen, die sich aus veränderten organisatorischen Anforderungen ergeben, sollten stets auf ihre Praxistauglichkeit hin geprüft werden: Dienen sie wirklich dem Wohl der Kinder, oder sollen sie lediglich Personalmangel abfedern oder Zeit sparend wirken?

Um diesen Balanceakt zu bewältigen, lohnt es sich, in die passende Infrastruktur zu investieren. Ein gut strukturierter Kita-Dienstplan stellt sicher, dass ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen, um unterschiedliche Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. Mit professionellen, zeitsparenden Vorlagen für die Bildungsdokumentation für Kitas können pädagogische Beobachtungen effizient durchgeführt werden, ohne dass das Team ständig unter Dokumentationsdruck steht. Und ein moderner Luftfilter für Kindergärten kann die Raumluft sauber halten, wodurch Gesundheitsrisiken minimiert werden – was wiederum Stress im Alltag senkt und allen Beteiligten zugutekommt.

Letztendlich ist es eine wichtige pädagogische Aufgabe, bestehende Regeln immer wieder anzupassen, um der Vielfalt der Kinder gerecht zu werden. Das erfordert Bereitschaft zur Veränderung und offenen Dialog zwischen allen Beteiligten: Fachkräften, Leitung, Träger und Eltern. Wenn diese Zusammenarbeit klappt und unterstützt wird von einer klaren Organisation und passenden Produkten, wird die Kita zum Ort, an dem Innovation und Geborgenheit Hand in Hand gehen.

Wer das Gefühl hat, dass bestimmte Vorgaben unnötig einschränken oder nicht mehr dem aktuellen pädagogischen Verständnis entsprechen, sollte das Gespräch suchen und konstruktive Vorschläge einbringen. So können Team und Eltern gemeinsam daran arbeiten, den Kita-Alltag fortlaufend zu verbessern. Denn bei aller Liebe zu Traditionen darf nicht vergessen werden, dass Kindertagesstätten Orte sind, an denen Kinder ihre ersten Erfahrungen mit Gemeinschaft, Lernen und Selbstständigkeit machen. Jede Regel sollte stets dem Ziel dienen, Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern – und nicht, sie zu behindern.

Call to Action

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Kita-Alltag umfassend zu optimieren: Laden Sie noch heute einen professionellen Kita-Dienstplan herunter, der Ihre Personalplanung flexibler macht. Informieren Sie sich außerdem über unsere Vorlagen zur Bildungsdokumentation für Kitas, um Entwicklungsprozesse gezielt zu erfassen und Eltern transparent darzustellen. Und wenn Sie weiterhin auf einer sicheren und gesunden Umgebung für Kinder bestehen, kann ein Luftfilter für Kindergärten eine sinnvolle Anschaffung sein. Schaffen Sie die Bedingungen, unter denen Kinder sich frei entfalten und verantwortungsbewusst lernen können, während das Kita-Personal optimal unterstützt wird.

Kita-Mitarbeiterplanung mit Dienstplan leicht gemacht

Dienstplan für Kitas im Vergleich

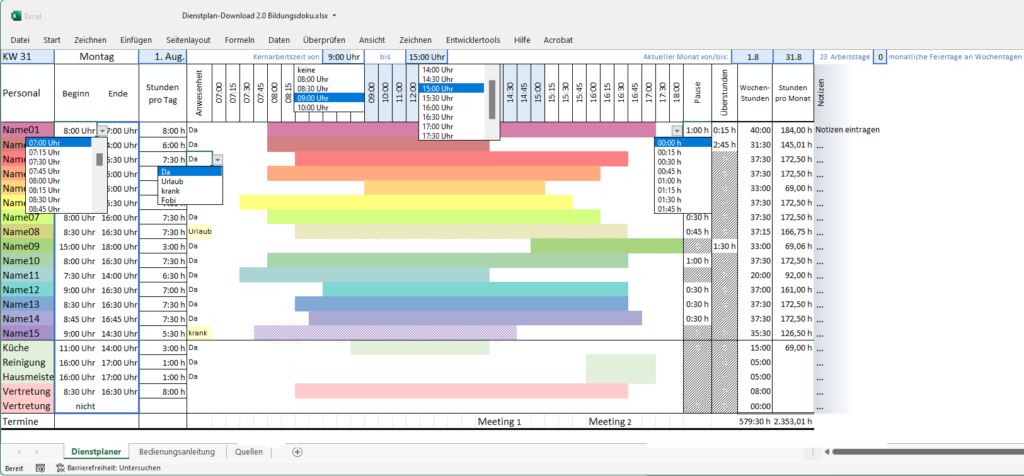

Übersichtliche Dienstplanung in Kindergärten Mit den vorgestellten Dienstplänen lassen sich Arbeitszeiten des Kita-Personals einfach koordinieren und übersichtlich darstellen. Je nach pädagogischer Fachkraft, Gruppenleitung, Erzieher*innen und Vertretung unterschiedlich gefärbte Farbbalken[…]

Mitarbeiterplanung im Kita mit Dienstplan 2.0 im Download

Lösung zur Übersicht und Planung von Personalarbeitszeiten in Kindergärten Schon langjährig steht mit dieser Lösung ein hilfreiche Mitarbeiterplanung zur Verfügung. Viele Kita-Einrichtungen arbeiten damit und koordinieren ihr Personal im Kindergarten.[…]

Die Kita-Dienstplan 3.0 Ultimate Edition hat eine Erweiterung mit einem eigenen Excel-Menü für individuelle und komfortable Einstellungen und noch effizientere Mitarbeiterplanung

Für Kitas: Dienstpläne, Bildungsdokumentation und Luftreiniger/Luftfilter

ActivePure® Luftreiniger sorgen in Kitas und Gruppenräumen für saubere Luft und keimfreie Oberflächen, indem Viren, Bakterien und Schadstoffe in Echtzeit neutralisiert werden. Dadurch werden Ansteckungen und Infektionen bei Kindern deutlich reduziert und profitieren Erzieherinnen und Erzieher von weniger Krankheitsausfällen, sodass der Betrieb der Einrichtung reibungsloser läuft [mehr].